背景の記憶(185)

素顔のきみに惹かれた

飾らないきみが好きだった

でも・・・ある時から急に

きみに変化が起こった

当然の女性心理と言えばそれまでだろう

化粧と華やかなファッションに

きみの素顔は隠されてしまった

きみの思惑とは裏腹に

きみとの距離が生まれたことを実感した

素顔とは・・・

きみの心の素直さだと

今でも思っている

心を飾れば本質が消えて行く

背景の記憶(182)

・・・・・・・・・・・・・

幸子よ

寝覚めの寝台車の床に

期待もしないのに

あらわれたのはどういうわけなのか

わたしの純情な呼び掛けは影うすれた

しかし私の心性は

時をまって情緒にかえろうと志すのか

早く母を失った子であれば

それ故のみじめさは感じさせまいと

手許くるしくても

友人先輩の支えだけで

反抗に燃えて挙式するのもよいかもしれぬ

趣味としてそうおもったりする

秋夫が現在の境遇であればあるほど

(現世的な非難はいくらでもできる)

お前の末っ子が成人しかかって

いまだにおのれの道にためらっているままに

お前のいまわの際に

こども こども (たのむ)

と声なき口もとを動かした

十六年の坂を越えて

責をはたそうとしたというのか

わたしの愚痴っぽさは

人は聞き飽きる

秋夫は私に注意する

お前さんのは式にいうようなことばじゃないと

かまわないさ

魂はもはや歔欷でもなく叫喚でもないわたしはただ(おそらく)

見守りたいだけ

生あるかぎろ

そうしたいだけ

いまわの床で

台所にいた三歳の秋夫が大きな声で

「まんまごせ」

とどなっているのを

「アレまんまごせとや」

と病にさいなまれているおのれのくるしみを瞬時忘れて口ばしった

その前後の呼吸まひで苦しく

生きたく苦しく

しかしわが子の無心の叫びは

母の耳をとらえて

瞬時業病との戦いを忘れたかにみえた

ああその秋夫と

東京に

素子の嫁入りにいってきたよ

背景の記憶(181)

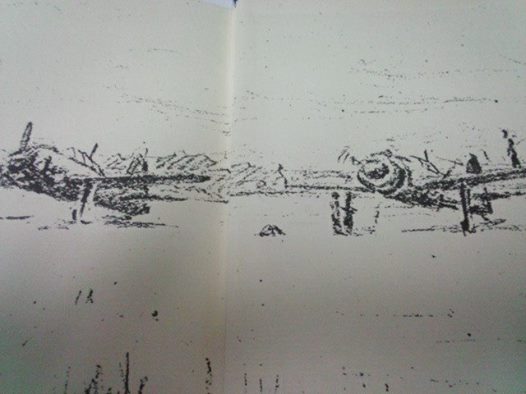

特攻隊

叔父・谷川隆夫 海軍少尉(第十三期海軍飛行予備学生)

昭和二十年 四月 七日 特攻隊出撃・戦死 享年二十五歳

二階級特進 海軍大尉

背景の記憶(180)

行水

「行水せんかね」

「水、浴びんかね」

夏、実家へ帰ると

父の第一声は

いつもこれだった

行水・・・もはや死語かな

しかし、言われるままに

水を浴びると

体がしゃきっとして

扇風機の風が心地よかった

冷やした西瓜やトマト

それに素麵が

定番だったな

背景の記憶(179)

或る人に捧げる私の弁証法

その人はまぶしい

私は応対にひどく気を遣う

その人の得意な笑顔

一点の曇りもない爽やかな笑顔から

私は逆に

宇宙の寂寥をよみとる

そしてまた

人知れぬ夜空の深淵に飛び交う

閃光のささやきを

背景の記憶(178)〜原爆忌〜

夏

一人の兵士が帰ってきた。

大男の

ちょっと眉をしかめた

愛くるしい童顔の彼は

前の家の近くだった。

「やあ、帰ったかかね。早かったね。

どこにいたの」

「広島です」

「ふーん、あそこはえらい爆弾が落ちたというのに

いい調子だったね」

「はい」

・・つい、二、三日前の新聞で「新型爆弾か」という

記事を見たばかりだったから

私はこころから祝福した。

愛くるしい童顔の彼が

あまり見えないので

どうしたやら

ちょっと聞いてみた。

だれかがいった。

帰った一週間ほどは

何ともなかった。

やがて血を吐きだした。

血を下した。

帰ってから

十日ほどで

ちょっと眉をしかめた

愛くるしい童顔の大男は

消えてしまった。

(渡部一夫)

背景の記憶(175)

君の涙の美しさに

僕の瞳も潤んだ

君の涙の淋しさに

僕の心は戸惑った

どっちが真実なのか

わずかな時間の流れの中で

僕は涙の温もりと冷たさを感じた

僕はどうすればいいのだろう

僕は何を言葉にすればいいのだろう

見つからない答えの中で

時間だけが通り過ぎて行った

無言の涙がこれほど多くを語るとは

僕はついぞ涙の源を見つめることができなかった

本当の訳を知るのが怖かったのか

僕の考えすぎと思いたかったのか

また涙の温もりと冷たさが

僕の頬をつたった

背景の記憶(174)

忘れてしまいたい記憶こそ、いつまでもいつまでも

脳裏に焼き付いて離れないものだ。

空腹に耐えられず、店先のリンゴ一個に手を伸ばしたとき・・・

母親の買い物籠の中の財布に手を伸ばしたとき・・・

海に落ちて、友達の差し出した釣竿に掴まったとき・・・

路地を飛び出して、車のドアにおでこを擦られたとき・・・

あの時、ああすればよかった、こうすればよかった〜は通じない。

起こってしまったことは戻らない。

貧困、生死、懺悔、後悔、感謝、

人間は、紙一重でどちらにも転ぶ。

背景の記憶(173)

「どうしてそんなに、苦しい方へ苦しい方へ行くの?」

彼女はそう言って悲しそうな顔をした。

その時に、哲学めいた考えで動けていたわけはないのだが

僕は三叉路や十字路に出くわしたとき

確かに、狭い道やでこぼこ道やトンネルのような道を進んだ。

結果・・・

彼女と手を繫いで進む道は無くなってしまったのだが

彼女はわかってくれていたと思う。

若すぎた・・・いや、幼すぎた。

何があっても何とかなる時代ではあったけど

頼り切ってしまう自分が惨めに思えた。